ジェットエンジンは、航空機の動力源として広く使われている推進装置です。その技術は日々進化を続け、燃費効率や環境負荷の低減が求められています。現代の航空機の多くはジェットエンジンを搭載しており、高速かつ効率的な飛行を可能にしています。とくに戦闘機はスピードと機動力が求められる航空機であり、その性能を決定づける重要な要素がジェットエンジンです。第二次世界大戦から現代に至るまで、戦闘機用ジェットエンジンは驚異的な進化を遂げてきました。本記事では、ジェットエンジンの基本的な仕組みから種類、最新の技術動向までを詳しく解説します。

ジェットエンジンの発明

ジェットエンジンの発明は、航空機の高速化を可能にした画期的な技術でした。ホイットルとフォン・オハインの努力によって実現し、その後の技術革新によって現代の航空産業が成り立っています。今後も新技術の開発が進み、より環境に優しい航空機が登場することでしょう。

フランク・ホイットル(イギリス)

イギリスのフランク・ホイットルは、1929年にジェットエンジンの基本概念を特許出願しました。彼は航空機の速度向上にはピストンエンジンでは限界があると考え、圧縮機と燃焼室を備えた新しいエンジンの開発に取り組みました。1941年、彼の設計によるジェット機「グロスター E.28/39」が初飛行に成功しました。

ハンス・フォン・オハイン(ドイツ)

ドイツのハンス・フォン・オハインも独自にジェットエンジンを研究し、1939年に世界初のジェット機「He 178」の飛行を成功させました。これにより、ドイツは世界初の実用ジェット戦闘機「Me 262」を開発することにつながりました。

ジェットエンジンの原理

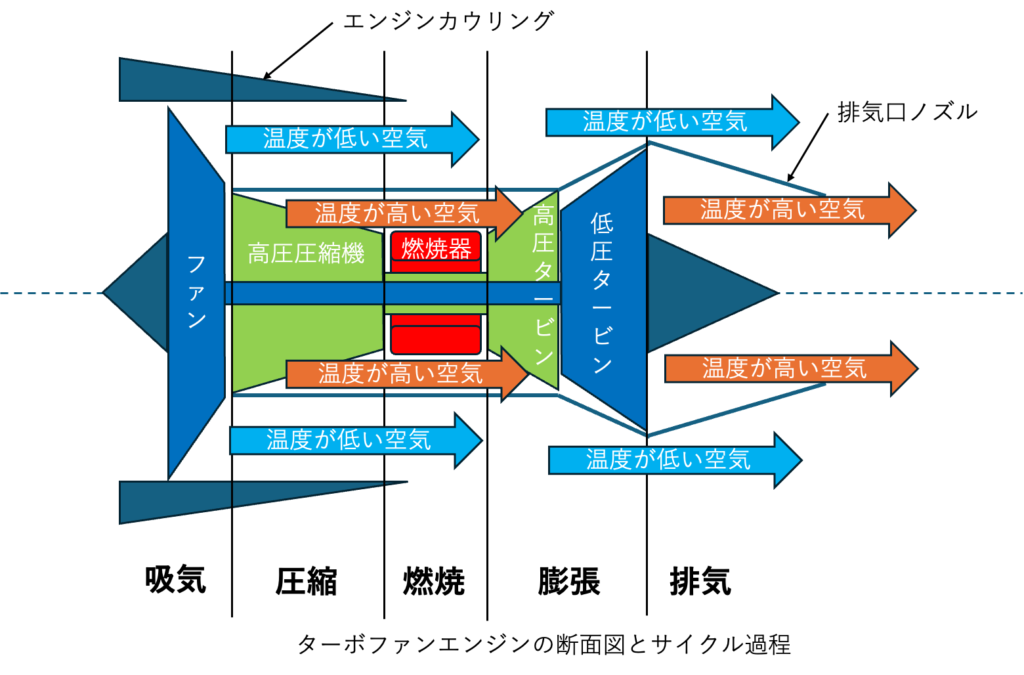

ジェットエンジンは、空気を取り込み、燃焼させ、そのエネルギーで高速の噴流を作り出すことで飛行機を前進させる仕組みです。これは「作用・反作用の法則」に基づいた推進方式です。

ジェットエンジンの基本構造

ジェットエンジンは主に以下の5つの主要部品で構成されています。

- ファン - 低圧タービンで発生した動力で空気を高圧圧縮機に取り込みつつ、バイパスエア(ファンの外側を通過する冷たい空気) により大きな推力を発生させる。

- 圧縮機(コンプレッサー) - 取り込んだ空気を圧縮し、高圧・高温の状態にする。軸流式と遠心式の2種類がある。

- 燃焼器(コンバスター) - 圧縮された空気と燃料を混合し燃焼させる。ここで高温高圧の燃焼ガスが発生。

- 高圧・低圧タービン(タービン) - 燃焼による高温高圧のガスの膨張を利用して回転エネルギーを得る。タービンは圧縮機およびファンを駆動する役割も持つ。

- 排気口(ノズル) - 高速の噴流を排出し、推力を生み出す。可変ノズルを搭載したエンジンでは、推力の調整が可能。

この一連の流れにより、推進力が発生します。

立体的に理解するには以下のロールス・ロイスTrent900(A380搭載ターボファンエンジン)のモデルがとても分かりやすいですよ。

トレント 900 ターボファンエンジンモデルキット、機械科学教育組立玩具ディスプレイモデル (25cm / 10インチ)

ジェットエンジンの種類

1. ターボジェットエンジン

最も基本的なジェットエンジンで、高速飛行に適しています。戦闘機などで使用されることが多いが、燃費効率が低いため、現在では主に軍用機に採用されている。

2. ターボファンエンジン

現代の戦闘機や民間航空機に広く採用されているジェットエンジンの一種です。従来のターボジェットエンジンと異なり、ターボファンエンジンは大きなファン(送風機)を備え、推力の一部をこのファンが生み出します。ファンによる空気流の一部はエンジンコアを通らず、バイパス経路を通るため、燃費効率が向上し、静粛性が高まります。そのバイパス比が高いほど、燃費効率と静粛性が向上します。

3. ターボプロップエンジン

プロペラを駆動するタイプのエンジンで、低速・短距離の航空機に適しています。燃費効率が良く、地域航空路線や輸送機で活用されています。

4. ラムジェットエンジン

超音速飛行で使用され、圧縮機を持たず、機体の速度を利用して空気を圧縮する。マッハ3以上での運用が可能ですが、離陸時には補助的な推進機構が必要です。

5. スクラムジェットエンジン

ラムジェットの進化版で、マッハ5以上の超高速飛行に対応。空気を圧縮する機構を持たず、超音速流入の空気を利用する。

戦闘機用ジェットエンジンの登場

戦闘機用ジェットエンジンの歴史は、第二次世界大戦中にドイツが開発した「Me 262」に始まります。この機体にはJumo 004エンジンが搭載されており、当時のレシプロ機を大きく上回る速度を実現しました。しかし、技術の未熟さや生産の遅れから戦局を左右するには至りませんでした。戦後、各国はこの技術をもとに独自のジェット戦闘機を開発し、アメリカのF-86セイバーやソ連のMiG-15といった名機が登場しました。これらの戦闘機は、ターボジェットエンジンを採用し、高速飛行が可能となりました。

超音速ジェットエンジンの時代

1950年代に入ると、戦闘機は超音速飛行が求められるようになり、それに対応するエンジンの開発が進みました。代表的なエンジンには、アメリカのJ79エンジン(F-4ファントムII搭載)やソ連のTumansky R-15(MiG-25搭載)があります。これらのエンジンはアフターバーナーを備え、一時的に大出力を発生させることで超音速飛行を可能にしました。

現代の戦闘機用ジェットエンジン

現在の戦闘機は、高出力でありながら燃費効率も向上したターボファンエンジンを搭載するのが一般的です。代表例として、F-22ラプターの「Pratt & Whitney F119」や、F-35ライトニングIIの「F135」エンジンがあります。これらのエンジンは推力偏向ノズルを備え、機動性を大幅に向上させています。戦闘機においても、ターボファンエンジンは高い推力と燃費性能を両立するために採用されています。これにより、戦闘機はより効率的に燃料を消費しながら高い推進力を得ることができます。さらに、ロシアのSu-57や中国のJ-20などの最新鋭戦闘機も独自のエンジン開発を進めており、ステルス性や耐久性の向上が求められています。

将来の戦闘機エンジン

今後の戦闘機用ジェットエンジンは、より高い推力と低燃費性能を兼ね備えたものが求められます。現在研究が進められているのが、アダプティブエンジン技術(AET)で、環境や飛行条件に応じてエンジンのモードを切り替えることが可能です。また、スクラムジェットエンジンを搭載した極超音速戦闘機の開発も進められており、将来的にはマッハ5以上の飛行が可能な航空機が登場する可能性もあります。

最新のジェットエンジン技術

近年、ジェットエンジンの技術は急速に進化しています。以下に既に研究・試作中の技術をいくつか挙げていきます。

1. ギアードターボファンエンジン(GTF)

ファンとタービンの回転速度を最適化することで、燃費効率を向上。プラット・アンド・ホイットニー社の「PurePower PW1000G」などが代表的。一般的なターボファンエンジンは高圧圧縮機ー高圧タービン、ファンー低圧タービンがセットの2軸(シャフトが2本ある)がほとんどですが、運転出力に応じてこれらの回転数を個別に調整するためにギアを追加して回転数調整を可能にした3軸が一部のエンジンではあります。

2. 電動ハイブリッドエンジン

電動モーターとジェットエンジンを組み合わせ、エネルギー効率を向上させる技術。ゼロエミッション飛行機の開発に向けた研究が進められている。これについては今後記事にしていく予定ですので少々お待ちください。

3. 持続可能な航空燃料(SAF)

化石燃料の代替として、バイオ燃料や合成燃料が開発されている。カーボンニュートラルな航空業界を目指す取り組みの一環。クルマのように、水素燃料を使用し、水素燃焼エンジンや燃料電池エンジンも研究されています。

用語リスト

- インテーク(Intake): エンジンに空気を取り込む部分。

- コンプレッサー(Compressor): 空気を圧縮する装置。

- コンバスター(Combustor): 空気と燃料を混合し燃焼させる部分。

- タービン(Turbine): 燃焼ガスのエネルギーを利用して回転運動を生成。

- ノズル(Nozzle): 排気を噴出し推力を生み出す部分。

- バイパス比(Bypass Ratio): ターボファンエンジンにおける、コアエンジンを通らずにファンから排出される空気の比率。

- SAF(Sustainable Aviation Fuel): 持続可能な航空燃料。

- GTF(Geared Turbofan): ギアードターボファンエンジンの略称。

まとめ

ジェットエンジンは、現代の航空技術を支える重要な要素です。その進化は今後も続き、より環境に優しく効率的なエンジンが開発されるでしょう。戦闘機用ジェットエンジンについては、第二次世界大戦から現代まで、驚異的な進化を遂げてきました。初期のターボジェットから超音速対応エンジン、そして現代の高推力ターボファンへと発展し、今後もさらなる技術革新が期待されています。次世代戦闘機では、アダプティブエンジンやスクラムジェットといった新技術が導入され、航空戦の形態も大きく変化するでしょう。本記事で紹介した基本構造や最新技術を理解することで、ジェットエンジンの未来をより深く考えることができます。